『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』(本多猪四郎)

"The War of the Gargantuas"1966/JP-US

先日、『フランケンシュタイン対地底怪獣』の感想をアップしましたが、その後に洋泉社から「東宝版フランケンシュタインの怪獣完全資料集成」という書籍が刊行されましたね。『フランケンシュタイン対地底怪獣』(1965)と『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』(1966)の2部作の資料をまとめた本なのですが、これがねー、すでにAmazonにレビューが並んでいますが、ファンとしては非常に物足りない内容だったんですよ。フランケンシュタインやバラゴン、サンダ、ガイラの雄姿を大判のスチールで拝めるのはいいのですが、「完全資料集成」をうたうからにはスタッフ、キャストのインタビューやコンテ画、宣材などももれなく網羅してほしいじゃないですか。2016年刊行の「特撮秘宝 Vol.3」で出し尽くしたということなのかもしれませんが、それならあの特集をそのまま再録してくれたってよかった。昨年、同じく洋泉社から刊行された「市川崑『悪魔の手毬唄』完全資料集成」が決定版といえる出来ばえだっただけに、不満が残りました。

のっけから文句ばかり言い募ってしまいましたが、先日につづき、東宝特撮映画の大傑作『サンダ対ガイラ』を取り上げようとおもいます。クエンティン・タランティーノやブラッド・ピットら多くの映画人がファンを公言し、最近では諫山創の漫画「進撃の巨人」に影響を与えた映画としても有名です。日本のみならず、世界のポップカルチャー史においても特別な地位を占めている作品といっていい。『フランケンシュタイン対地底怪獣』の厳密な続編ではないが、基本的な世界観を引き継ぎつつ、メッセージ性よりもエンターテインメント性に舵を切った「続編映画の王道」といえる作品になっている。東宝怪獣随一の凶暴性を誇るガイラ、サンダとガイラが繰り広げるスピーディーかつダイナミックなバトルシーン、メーサー殺獣光線車が初登場する「L作戦」の血湧き肉躍る展開など見どころが満載で、私も年に少なくとも1回はかならず見返すお気に入りの映画です。以下、便宜上『フランケンシュタイン対地底怪獣』を「前作」と表記します。

なにしろこの映画がすばらしいのは、開巻から景気よく怪獣が登場するところだ。ていねいな語り口で徐々にドラマを盛り上げる前作と好対照をなしている。洋上で漁船が大ダコに襲われ、すぐさまガイラが登場。危機を脱したかと思われたのも束の間、今度は大ダコを追い払ったガイラが漁船にのしかかる。前作で人間のために怪獣と戦ったフランケンシュタインが、この瞬間に敵対する存在へと反転するわけだ。前作のテレビ放映版でラストに大ダコとの格闘シーンが追加されていることを踏まえれば、その反転はより鮮明といえよう。

場面が病室に切り替わり、生き残った乗組員の回想という形で「その後」が語られる構成もうまい。必死で泳ぐ乗組員たちにガイラが迫り、次々と殺されていく。子どものころ本作をVHSで見たとき、人間を視認し、執拗に追いかけるガイラの描写に戦慄したことを覚えている。「進撃の巨人」にもはっきりと影響を及ぼしている要素といえるのではないか。小型漁船が前に進まずに不審に思った漁民が海を見下ろすと、水の中からガイラがこちら側を見つめている―というショットはガイラの「視線」の恐怖を、強烈に印象づけた。スーツアクター(ガイラ役は中島春雄)の眼光や視線の動きが見えるマスクも効果を上げている。続いて砂浜で網を引っ張る漁民たちの前に、ガイラが出現する場面の異物感にもドキリとする。

前作は本編と特撮シーンのシームレスな受け渡しが魅力だったが、本作では一見乱暴な合成や編集を多く取り入れ、人間の日常を侵す怪物の野蛮な暴力性を際立たせている。ガイラの空港襲撃シーンは、「特撮」と「本編」の境界が破壊され、壮絶なカタストロフがあふれだす名場面だ。前作でフランケンシュタインと戸上季子(水野久美)が演じた繊細な別れの場面と対になっているといっていい。

ガイラが水平線からぬっと姿を現す緊迫感、悲鳴を上げて逃げ惑う人々の後ろにガイラが迫る合成シーンの豪快さ、空港の精緻なミニチュアワーク、捕まえた人間を片手でむさぼり、まるでガムか何かのように衣服を吐き捨てる酷薄な食人描写、そして日光を恐れたガイラがコンテナを蹴散らし、海へと逃げ帰る際の「走るのか!」という驚きと衝撃―。すべてがパーフェクトで、見るたびにぞくぞくする。学生時代、一度だけこの映画をスクリーンで見たことがあるのですが、ビデオやDVDでくり返し見た私でも、このシークエンスには度肝を抜かれた。やはり怪獣映画は大スクリーンで見るとまったく違うんだな、と。ちなみにシナリオ決定稿では、ガイラが衣服を吐き出した後に「地面にベッタリ落ちる女事務服」というシーンの記述がある。本編に入っていれば、さらに伝説的なシーンになったとおもうのだけど…。

自衛隊とガイラの攻防戦が描かれる「L作戦」のシークエンスは第2のヤマ場だ。前作ではずいぶんと間抜けな描かれ方をしていた東宝自衛隊が名誉挽回とばかりに活躍する。「爾後の命令は移動司令部より発令する」というせりふを皮切りに、歯切れのいい命令、報告と整然とした団体行動によるガイラ殲滅作戦が展開していく。軍隊経験者でもあった本多ならではのリアリズムと、メーサー殺獣光線車をはじめとする東宝自衛隊のけれん味が結実したこの場面を、評論家の切通利作は「ドキュメンタリー・タッチの<東宝自衛隊>の、一つの達成」と評している。山林を逃げ回るガイラを、レーザー光線が追いかけ、周囲の樹木を次々と切断していく気持ちよさ。伊福部昭の勇壮なスコア。サンダの出現で作戦が中断されるまで、ほとんど勝利寸前にまでガイラを追い詰めた胸躍るシーケンスだ。

ここまで全く説明していなかったけれど一応、この映画には主人公がいて、アメリカ人男性、日本人男性、日本人女性の研究者トリオという設定は前作を踏襲している。ただキャラクターは、一新されていて、キャストはニック・アダムスがラス・タンブリンに、高島忠夫が佐原健二に変わり、水野久美はアケミという別人格になっている。劇中では、アケミがかつてフランケンシュタインを育てたことがあり、「私のアパートまで別れを告げに来た」など前作の物語をほうふつとさせるせりふもあるが、回想シーンも新たに撮影され、幼少期のフランケンシュタインも前作と異なる外見をしている。前作でみられた三者三様の思想信条や葛藤といったキャラクターの掘り下げは、本作ではあまり見られない。むしろサンダの登場以降、映画は細胞を分かつ双子のフランケンシュタインのドラマへとフォーカスしていく。

サンダに救出され、湖のそばにかくまってもらったガイラだったが、育ちが悪いのでサンダの目を盗んでハイキングに来た若者を食べてしまう。全員で「ふるさと」を歌いながらハイキングをする若者グループの描写には面食らうが、空港襲撃シーンでの直接的な食人描写からは一転、空になったボートという間接表現にとどめているのもメリハリがきいている。ガイラの人食をとがめ、樹木をつかんで威嚇するサンダに対し、意に介する様子もなく寝そべっているガイラのなめ腐った態度もいい。そんなわけで、2匹のフランケンシュタインは早々に決裂。ガイラが湖から走って逃げ去るすがたにそこはかとない悲哀を感じるのは私だけだろうか。

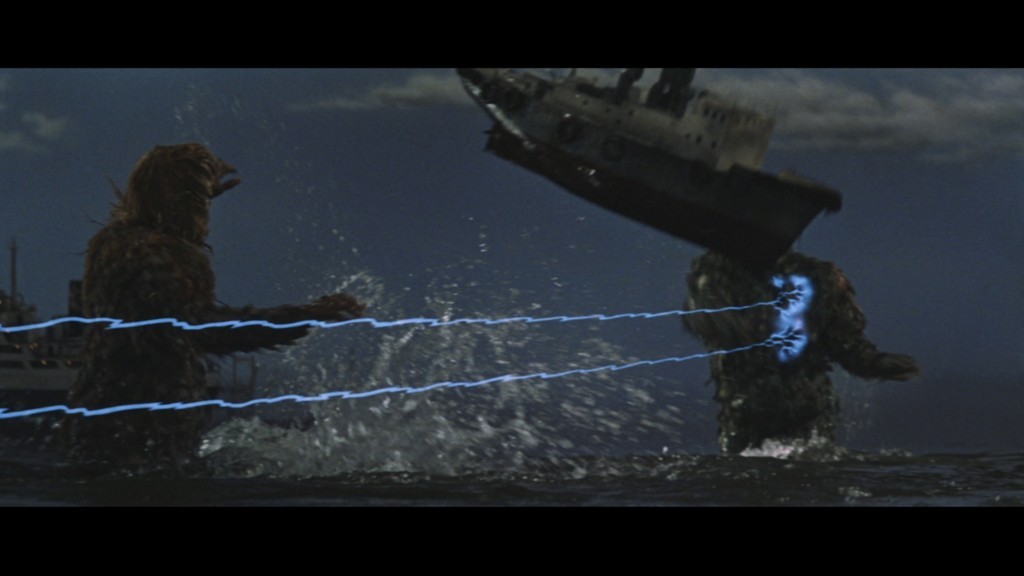

そして物語は、第3のヤマ場であるサンダとガイラの対決へとなだれ込んでいく。タランティーノが『キル・ビル Vol.2』で再現したことで知られる二匹のバトルシーンは、人型怪獣同士ならではの切れ味のあるアクションに加え、銀座のビル街から波止場、海へと移動していくスケールの大きさも魅力だ。建物を乱暴になぎ倒したり、タンカーをつかんで投げつけたりと、なりふり構わぬ死闘に、メーサー殺獣光線車が絡み、スリルと興奮に満ちている。

この映画はガイラの極悪非道ぶりが注目されがちだけど、ガイラを説得しようとするサンダのやるせない表情もいい。ガイラさえ現れなければ、おとなしくしてくれていれば、サンダはこれからも静かに山の中で暮らしていたかもしれないのに…。足の負傷をかばいながら、義理もない人間を守るためにガイラと対峙するサンダ。そのすがたは英雄と呼ぶには、醜い。でも、だからこそ彼の悲壮な義俠心には、ほんものの英雄を感じずにはいられない。前作で人間(本編)側と怪獣(特撮)側のドラマの融合がひとつの完成形にまで達したが、本作では着ぐるみ怪獣たちの仮面劇が、俳優たちのドラマをしのぐまで発展している。戦争や天災を背負った「脅威」のメタファーとして生まれた怪獣たちは、フランケンシュタイン2部作で独自の人格と社会性を獲得したのだとおもう。

子どもたちのさけび―『フランケンシュタイン対地底怪獣(バラゴン)』(本多猪四郎)

"Frankenstein Conquers the World"/1965/JP-US

あらためて明けましておめでとうございます。去年は本当に忙しくて、ブログの更新が4回しかできませんでした。ことしはもう少し書けるといいな。

それで今年の1本目に選んだのは本多猪四郎監督、円谷英二特技監督による東宝特撮怪獣映画の異色作『フランケンシュタイン対地底怪獣(バラゴン)』です。言わずと知れた名作ですが、昨年晴れてBlu-ray化されました。姉妹編であり、こちらも名作と名高い『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』(1966)と比べるとずいぶんと遅いリリースでした。喜び勇んで購入したわけですが、わざわざBlu-ray化したと思えないノイズの多い画質にとてもがっかりした。東宝にはもっと過去の名作とそれを今も愛する人々に敬意と誇りをもって商品を作ってほしいですね。

ソフトは残念ですが、映画は一級品です。東宝怪獣映画で米国と初めて合作の形をとった本作は元々、20世紀フォックスが東宝に持ち込んだ「キングコング対フランケンシュタイン」という企画が基になっている。「アメリカの二大怪物のドリームマッチを、『ゴジラ』で有名なニッポンの映画会社につくらせよう」という発想じたいが、映画『キングコング』の興業屋のそれで笑えるが、とにもかくにも、この企画からまず『キングコング対ゴジラ』(1962)が産み落とされた。残ったフランケンシュタインの相手としてはじめはガス人間が選ばれ、『ガス人間第一号』(1960)の続編映画の企画が持ち上がった。その後、「やはりゴジラだ」となったのかは知らないが、ゴジラ映画の新作「ゴジラ対フランケンシュタイン」という企画をへて、最終的に新怪獣バラゴンが登場する企画に落ち着いたということです。

物語は第二次世界大戦末期のドイツから始まる。毒々しい色の液体が入った試験管やフラスコが並ぶ、いかにも東宝チックな研究室にナチスの将校たちがずかずかと上がりこみ、なにやら大きなトランクを没収していく。ナチスはこのトランクをUボートで運び、日本軍の潜水艦にトランクを引き渡した直後、連合軍に撃沈される。中身を知らされないままトランクを広島の病院に運んだ海軍大尉・河井(土屋嘉男)は、軍医(志村喬)からトランクの中身がフランケンシュタイン(人造人間)の心臓であり、「弾に当たっても死なない兵士」を開発するための日本軍の切り札だと聞かされる。しかし、その研究はアメリカによる広島への原爆投下によって中絶してしまうのだった…。

怪奇ムード満点のスタッフクレジットに、ドイツ語が飛び交う緊迫の心臓移送シーン、連合軍の空爆や原爆投下の特撮など冒頭からスペクタクルにあふれ、土屋、志村ら東宝映画おなじみの名優たちがかもし出すアダルトな雰囲気もたまらない。撮影前に本家『フランケンシュタイン』(ジェームズ・ホエール監督、1931年)を見返し、「厳粛な気持ちで演出した」と振り返る本多監督の気概が伝わってくるようだ。原爆投下前の広島市街地の遠景はマットペインティングと実景の合成だろうか。破壊される前の原爆ドームが描かれてる。『ゴジラ』をはじめ昭和の特撮作品では原水爆が重要なファクターとなっていることが多いが、直接的に原爆投下が描かれた作品は実はめずらしいのではないだろうか。

時は流れ、戦後15年の1960年。本作の主人公であるボーエン(ニック・アダムス)、季子(水野久美)、川地(高島忠夫)の3人は原爆症患者の治療に当たりながら、放射性物質の研究をしている。両親を原爆で失い、自らも重い原爆症を患う少女、田鶴子(沢井桂子)は登場は短いが、本作のテーマの根幹に関わる重要なキャラクターだ。「あの子の人生って何と言ったらいいんでしょう」ととあわれむ季子、「死にましたか」とかなり淡々と確認する川地、「われわれの科学ではまだ田鶴子さんを助けることはできない。われわれは、悲劇から何としても平和と幸福を引き出さなくてはならない」と奮起するボーエン。田鶴子に対する3人の態度に、すでに研究者としてのスタンスの違いが鮮明に描かれている。

季子は自宅の近くで、犬を殺して食べる「浮浪児」を中年男性が追い掛けているところに遭遇する。ちまたではウサギのバラバラ死体が小学校で見つかる怪事件も起きていた。季子の口から当たり前のように出てくる「浮浪児」という言葉に面食らうが、中年男性の言う通り、身寄りもなく、住む場所もない戦争孤児は、終戦直後の日本にはあふれていたに違いない。原爆で大量の人々が殺りくされたまちであればなおさらのことだ。

本作におけるフランケンシュタインは、まさにそうした子どもたちのメタファーではなかったか。戦争と原爆で、親を殺され、自らも傷つき、貧困と差別にまみれた幾人もの子どもたち。その証拠に季子とボーエンは、田鶴子の命日に墓参りに出かけた先で、引き合わせたようにフランケンシュタインの少年と遭遇し、連れ帰ることになるのだ。

2人が保護した少年は白人種で、生まれてすぐ被爆したのに、原爆症にならず、むしろ強靭な肉体をそなえていた。取材している記者の「パンパンが生ませた混血児ではないか」というせりふや「放射能に強い怪童」のという新聞見出しも、時代とはいえ、すごい神経である。まだスペル星人が封印される前である。記事を読んだ元海軍大尉の河井から「フランケンシュタインの心臓」の情報がもたらされ、この少年が人造人間である可能性が浮上する。だが、それを確かめるには手足を切断するしか方法がないという。

ボーエン、季子、川地の違いについて書いたが、この作品がすぐれているのは、3人のキャラクターづけが、単純化された書き割りに陥っていない点だ。季子は少年を「坊や」といってかわいがるが、最後まで彼に名前をつけることはない。豪雨の中、タクシーに轢かれたフランケンシュタインに彼女が初めて食事を与えるシーンを思い出そう。窓からパンを投げ与える水野久美の表情と所作は、慈愛に満ちていて、とてもうつくしい。その一方で、温かい食事が並ぶ季子の部屋と冷たい雨が降りしきる路上の間には踏み越えられない断絶がある。季子はフランケンシュタインを「自分たちと同じ人間」と主張し、おそらく彼女の母性愛には嘘はないはずが、どこか捨てられた子犬に接するような偽善性も透ける。

フランケンシュタインを研究対象として見ている川地はどうか。「彼は普通の人間ではない」と言って手足を切断することに賛同したり、手首が手に入るとフランケンシュタインを殺すことを「やむを得ない」と言い出したり、その言動は冷淡にも思えるが、一人でフランケンシュタインの手足を切断しようとする前に、ためらって酒をあおり始めるなど、人間くさい一面も見せる。

両極端である二人の間に位置するボーエンもまた複雑な背景を持っている。ボーエンは季子に、自分がかつて原爆の製造に携わり、「人類を滅ぼすのではなく、再生させることに生涯をささげたい」と日本にやってきたと明かす。一方で研究に行き詰まり、もう一度アメリカに帰って一からやり直そうか迷っているとも…。アメリカ市場への配慮もあってか、周到に言葉を選んでいるが、ボーエンが自身の過去に激しい贖罪意識を抱えているとみて間違いないだろう。アメリカが科学の粋を集めて発明した兵器は、投下から15年たった今も人々を苦しめ、科学はその苦しみを癒すことができない。放射能を克服したフランケンシュタインの存在は、ボーエンにとって希望である一方で、原爆に傷ついた子供たちの怨念を背負った呪いでもある。

テレビクルーの撮影用ライトにおびえて暴れだし、病院から逃亡したフランケンシュタイン。季子のアパートを訪れるシーンでは、行き場のない怪物の孤独と哀しみ、怪物への愛着と恐怖の間で揺れ動く季子の心情がみごとに表現されている。巨大になった体を持て余し、すがるような表情で季子を見つめるフランケンシュタインだが、季子が一瞬だけひるみ、後ずさりするのを見て、自分への恐れを感じ取り、アパートを立ち去る。本作では、特撮シーンと本編が高度な受け渡しがいくつも見られるが、正攻法のカットバックにより描かれた怪物と美女の切ない別れの場面は、本多と円谷によるあうんの呼吸と、古畑弘二と水野の名演により、その頂点を極めた場面といえるだろう。

逃亡中もフランケンシュタインはぐんぐんと成長していくが、同時に地底から現れた怪獣バラゴンも暗躍する。実はバラゴンは作品の本筋にはほとんど関係がない敵役のための敵役、といったキャラクターだ。バラゴンさえいなければ、フランケンシュタインには別の未来が待っていたのかもしれない。とはいえ、バラゴンの登場シーンもまた東宝特撮ここにありとでもいうべき、ディテールと工夫にあふれている。山小屋を襲うシーンの見事な合成、養鶏場のニワトリが映し、直後にバラゴンの口から羽毛があふれる鮮やかなカット割り。モンスター映画としての「怖さ」を感じさせてくれる。狛犬をヒントにしたとされるバラゴンのデザインもシンプルながら愛嬌と造形美にあふれた傑作といっていいだろう。蛇腹状の背中が特徴的な着ぐるみはその後、『ウルトラQ』のパゴス、『ウルトラマン』のネロンガ、マグラー、ガボラと再利用されたこともあり、地底怪獣の一つの定番フォルムとなった。クローズアップ用マスクでの目がぎょろぎょろと動くギミックもよくできている。余談ですが、私の実家はパグを飼っていて、つぶらな瞳とひしゃげた顔がよく似ているので、愛着を感じてしまいますね。

バラゴンとフランケンシュタインは日本アルプスでついに激突する。ワイヤーワークや光線技を導入した緩急自在なアクションも見どころだが、最大の魅力は、着ぐるみ怪獣と生身の(しかもほとんど半裸の)俳優がぶつかることで生まれる緊迫感だろう。バラゴン役の中島春雄は、すでに名人芸ともいえる円熟した怪獣演技を見せるが、新人の古畑も豊かな表情と身体性で画面を走り回る。フランケンシュタインが季子たちを救う展開や、巨人を人間の視点から見上げるカットには、1年後に放映される『ウルトラマン』の萌芽を見出せる。

死闘の末に辛くもバラゴンに勝利したフランケンシュタインだったが、直後に地割れに巻き込まれ、雄たけびを上げながらのみこまれていく。最後に何を伝えたかったのだろうか。考えるといつも苦しくなる。多くの人々にさげすまれ、恐れられ、行き場をなくしながらも、わずかな仲間たちのために戦い、ついには名前すら呼ばれることもなかった英雄の悲しい最期である。「死んだほうがいいのかもしれない所詮彼は怪物だ」というボーエン博士の言葉が重く響く。

フランケンシュタインは架空の怪物だ。だが、彼と同じような子供たちはおそらくたくさんいたはずなのだ。戦争と原爆にすべてを焼きつくされた世界で、棄民のように扱われ、 自分が何者かもわからないまま、歴史からも、人々の記憶からも消え去っていった子どもたちが、確かに、いた。救いようのない彼らの悲しみと怒りを少しでもつかみたくて、みじめな怪物の断末魔のさけびに、耳をすます。

『牯嶺街少年殺人事件』(エドワード・ヤン)

A Brighter Summer Day/1991/TW

かれこれ10年以上恋い焦がれていた『牯嶺街少年殺人事件』を先日、スクリーンで見ることができた。私がこの映画の存在を知ったのは、エドワード・ヤンが亡くなった時期とあまり変わらない。権利関係で再上映やDVD化がかなわず、そのときはすでに「伝説の傑作」になっていた。渋谷のTSUTAYAに上下巻VHSが1組だけ置かれていたが、いつ行ってもレンタル中でついに見ることはできなかった。昨年、マーティン・スコセッシの監修のもと、4Kレストアリマスター処理がされ、米国クライテリオン社からBlu-rayがリリースされた。もちろんすぐに購入したけど、長年あこがれていた映画が小さな円盤に収まり、手元にあるという現実がいまいちぴんとこない。どうせならスクリーンで、日本語字幕付きで見たいと考え、開封すらしなかった。待っていてよかった、と素直におもう。というか英字幕で見ても理解できなかったけど。

1960年代初頭の台湾・台北。戦後に中国本土から台湾へと渡った「外省人」が暮らす小さな村が舞台だ。かつて日本統治下にあった戦時の残照と冷戦を背景とした熾烈な共産党狩りが暗い影を落としている。大人たちの間に蔓延した不安と閉塞感を振り切るように、少年たちは徒党を組み、グループ抗争に明け暮れていた。受験に失敗し、夜間中学に入学した小四(シャオスー)は「小公園」という不良グループに属し、親友の王茂(ワンマオ)と映画撮影所に忍び込んだり、グループ同士のけんかに巻き込まれたりしながら過ごしている。小四はコケティッシュな魅力をまとった少女、小明(シャオミン)と知り合い、親しくなるが、小明は「小公園」のリーダーであるハニーのガールフレンドだった。ハニーは小明を巡って対立する不良グループ「217」のリーダーを殺し、姿を消したという。

「小公園」の次期リーダーを狙う滑頭(ホアトウ)がレンガで少年をぶん殴る乾いた音。暗闇の中に不意に明かりがともり、一気呵成に繰り広げられる襲撃シーン。少年達の暴力抗争は想像以上に鮮烈で、北野映画も顔負けの激しさだ。だが興味深いことに、血で血を洗う抗争劇も、少年少女の初々しいロマンスや友情と同じくらいみずみずしい輝きを放っている。彼らの闘いは敵味方がはっきりしていて、動機もシンプルだから、どんなに凶暴だとしてもどこか純粋で、つたない。多くの暴力シーンで少年達が息を切らして走り、スクリーンを躍動させる。一方で、大人たちの世界では、これとは比べものにならないほど陰湿でおぞましい暴力が潜んでいる。こうした暴力は、屋根裏に隠された日本刀や、小四の父が取調室で目にする巨大な氷の塊によって不意に顕在化し、見る者を戦慄させる。ピュアな日常の中に忍び込んだ台湾社会の「闇」が少しずつ積み重なり、ありきたりなボーイミーツガールが悲劇的な結末へと収れんしていく。

比喩でもなんでもなく、この映画では「闇」が誰よりも重要な役者だ。不気味な笑い声と共にバスケットボールを投げ返す闇、襲撃を察知した「217」のリーダーがろうそくを吹き消したときに立ちのぼる張り詰めるような闇、小四にとって唯一のパーソナルな空間といえる押し入れの中の闇。暗闇の表現に定評があったヤン監督だが、映画史上、これほどまでに豊かな表情を見せ、饒舌に物語る暗闇はないのではないか。

闇に縁取られた作品世界はしかし、キラキラとした光にもあふれている。小四は懐中電灯を肌身離さず持ち歩き、冷たく残酷な世界を必死で照らそうとする。そして、懐中電灯を手放したとき、私たちは、彼の信じた光り輝く世界が、幼いイノセンスが、闇にのみこまれたことを悟る。それでも4時間弱、暗闇からスクリーンを見つめていた私たちの心に刻まれるのは、見ているこっちが恥ずかしくなるほどストレートな言葉で小明を励ます小四のすみきった瞳、スクリーンテストで涙を浮かべる小明の蠱惑的な表情、「たったひとりの友達だった」と絶叫する小馬(シャオマ)の涙、無情に棄てられたテープに吹き込まれた王茂の歌声、胸を締めつける甘いメロディと、どうしようもないほどまぶしい「A Brighter Summer Day」だ。

『怒りの日』(カール・TH・ドライヤー)

Vredens Dag/1943/DK

2008年、国内の上映権切れに伴い、カール・ドライヤー監督の5本の長編映画が最終上映された。『裁かるるジャンヌ』(1927)、『吸血鬼』(1932)、『怒りの日』(1943)、『奇跡』(1954)、『ゲアトルーズ』(1964)という、今考えても垂涎のラインアップである。だが、当時の私は『怒りの日』の衝撃と興奮にすっかり取りつかれ、ほかの作品についてはほとんど印象がないというありさまだった。以来『怒りの日』は、現在に至るまで、私の浅薄な映画体験の頂点に君臨し、心の中でにぶく、暗い輝きを放ち続けている。

『怒りの日』はキリスト教最大の汚点ともいえる魔女狩りを題材に取った映画だ。実在の魔女を描いた戯曲「アンネ・ペータースドッテル」を原作にしている。『怒りの日』が特異なのは、善と悪、聖と俗の境界があいまいで、複雑に絡み合っている点だ。明確なモラルが提示されないし、歴史の罪を告発しようとする姿勢もない。後世の人間が「後出しじゃんけん」で歴史に批評を加えるような傲慢さからドライヤーは距離を置く。

ドライヤーという作家を論じるために、彼の生い立ちに触れておきたい。カール・ドライヤーは1889年、スウェーデンに住む裕福な地主が女中を身ごもらせた。女は地主一族の命令でデンマークにわたり、コペンハーゲンで秘密裏に男児を産んだ。カールと名づけられた私生児はドライヤー家に引き取られたが、その少年時代は決して幸福なものではなかったらしい。17歳で家を出たカールが養家を訪ねることは二度となかったからだ。はなればなれになった実母はさらに苦難の道を歩んだ。カールを産んだ後にスウェーデンに戻り、別の男性の子どもを妊娠したが、相手の男性に結婚を拒否され、中絶のために盛った硫黄で命を落とした。貧困と孤独の中で死んでいった母の運命をドライヤーは18歳のときに知ったとされる。母を死へと追い詰めた男性社会の欺瞞と抑圧は、その後のドライヤー作品の主題として繰り返し描かれることになった。男性主義の暴走として魔女狩り(じっさいには男性の犠牲者もいたとされるが)は、ドライヤーにとってあつかいやすいテーマだったのかもしれない。

村の牧師館には初老の牧師アプサロンと年若い妻アンネ、そしてアプサロンの母親が同居している。アンネはアプサロンの二番目の妻だが、母親は若く美しいアンネのことを快く思っていない。そこへ、留学していた先妻の息子マーチンが戻ってくる。情熱と欲望を持て余したアンネは若く快活な義理の息子に心惹かれ、マーチンもまた若い母親の妖しい魅惑にのめりこんでいく。こう書くと、本作が驚くほど通俗的でエロティックな筋書であることがわかる。禁忌的な欲望のドラマと濃い陰影をたたえた画面は、同時期のアメリカ映画で量産されたフィルムノワールにも通じる。

魔女狩りという暴力的な狂気を背景に、田舎の素朴な牧師館にはただならぬ重苦しさがただよう。ふりこ時計が冷たくときを刻むなか、彫刻のようにみえる俳優たちが厳格な芝居を織りなしていく。魔女裁判や拷問、処刑の様子も『裁かるるジャンヌ』よりもはるかに冷酷な手つきで描かれ、壮絶だ。対してアンネとマーチンが禁じられた逢瀬を重ねる小川や野原は自然光と甘い旋律によっておおらかな官能をはぐくむ。『怒りの日』は、このふたつの世界によって構成されているといっていい。きびしく排他的な宗教観と若く情熱的な欲望との間で引き裂かれる人々の物語、といえるだろうか。ふたつの世界はしだいにテンションを高めていき、嵐の夜に劇的な衝突を見せる。観客は文字通りの「魔」を目の当たりにし、戦慄することになるのだが、照明、音響、カメラワークから登場人物の演技に至るまですべてが緻密に設計されており、息を殺すほかない。つづいて小川で演じられるアンネとマーチンの最後の逢瀬もまた、それまでとは全く違った風景を見せ、ふたりの中で何かが決定的に変化してしまったことを暗示する。

『怒りの日』において本当に魔女が存在したかどうかは、最後まであいまいなままだ。アプサロンが突然死したのは、妻と息子の不貞を知ったことによるショック死なのか、それとも本当に魔女の呪いなのか。マーチンがアンネに惹かれたのも、若い男女のごく自然ななりゆきなのか、それともアンネの魔性によるものなのか。アンネを演じたリズベット・モビーンの「燃えるような瞳」は、そのどちらも一定の説得力を持たせている。むろんドライヤーは意図してあいまいさを残している。原作の戯曲はもっとはっきりとアンネを魔女として描いているからだ。

しかしこうしたあいまいさがあるからこそ、不寛容で抑圧的な世界と対峙し、欲望し、やがては異形の者として敗れ去っていく女性の姿をアンネの物語は、魔女狩りという歴史上の特殊な出来事を超えた普遍性を帯びて、私たちを戦慄させる。『怒りの日』が封切られた1943年、すでにドイツに占領されていたデンマークでも公然としたユダヤ人狩りが開始された。魔女狩りの物語を通して、ナチスのユダヤ人政策に抵抗する意図はおそらくドライヤーにはなかった。ただ同時期にアメリカ映画で起きたフィルム・ノワールの潮流と同じく、当時のデンマークがおかれた陰鬱な気分が色濃く作品に反映していることは間違いないだろう。スタッフはおろか、監督名すらクレジットされなかったこの映画は、ドライヤーと同じく抑圧と不寛容の時代が産み落とした名もなき私生児だったのかもしれない。そしてこのどうしようもないほど暗く、呪われた映画が、今も私たちの心を揺さぶるのは、世界が相変わらず抑圧と不寛容に満ちている証拠なのだ。

読んだ本

最近、家で映画見てても寝ちゃうんですよね。休みの日に映画館に出掛けるのもすごくおっくうで。それで頭を切り換えて本を読むことにしています。映画関係の本を何冊か読みました。

- 作者: トムサントピエトロ,Tom Santopietro,堀内香織

- 出版社/メーカー: フォーインスクリーンプレイ事業部

- 発売日: 2016/11/01

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

- 作者: 切通理作

- 出版社/メーカー: 洋泉社

- 発売日: 2016/12/10

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (6件) を見る

『帰ってきたウルトラマン』といえば「11月の傑作群」(第31〜34話)が有名だが、この4作も含めた中盤の作品群は(第21話「怪獣チャンネル」から第35話「残酷!光怪獣プリズ魔」あたりまで)はウルトラシリーズ全史においても屈指といえるほど、傑作、意欲作、問題作が連打された黄金期といえる。そんななか、個人的に低評価だったのが、田口、山際コンビが手掛けた第29話「次郎くん怪獣に乗る」だった。「次郎くん怪獣に乗る」ってサブタイトルも間抜けだし、ジュブナイルとしても『タロウ』ほど洗練されていないようにおもえた。だが本書を読んで、次郎君が閉じ込められるステーションは胎内のイメージで、その中で好きな女の子の秘密(へその緒)を見るという性のイメージが忍ばせてあったことを知り、膝を打ったのであった。さらに『ウルトラマンA』で私の大好きな美川のり子隊員のメーン回、第4話「3億年超獣出現」と第22話「復讐鬼ヤプール」も田口氏のペンによるものだった。「3億年超獣出現」は美川隊員に中学時代から思いを寄せていた漫画家、久里虫太郎の暗い情熱に異次元人がつけこみ、久里の描いたまんがの通りに超獣が暴れるというストーリー。同窓会といつわって久里の屋敷にやって来た美川隊員が薬を盛られて眠らされ、監禁されるという展開は、幼い私に言い知れない恐怖と淡い興奮をもたらした。いわば性の目覚めともいえる作品ですね。田口氏が特撮番組のなかで意図的に性的なイメージを取り入れていたという話は興味深かった。

平成特撮世代~新時代のゴジラ、ガメラ、ウルトラマンと仮面ライダー~ (映画秘宝セレクション)

- 作者: 中沢健

- 出版社/メーカー: 洋泉社

- 発売日: 2017/03/02

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 真魚八重子

- 出版社/メーカー: 青弓社

- 発売日: 2014/11/16

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (13件) を見る

ただある程度心の余裕をもって読んでいられるのは私が男性だからであって、「文科系男子」へと射程を移した第7章「それで、そのとき文科系男子は何しているの?」はなかなかに痛いものがありました。ここで取り上げられる『(500)日のサマー』を当時付き合っていた恋人と見に行き、私がトムを、彼女がサマーを擁護して微妙な空気になった思い出がある。今回、10年越しにサマーは、そして彼女はこんなことを考えていたのかと理解できた。ちなみにその彼女と決定的に別れた夜、1人で『ブルーバレンタイン』見たというオチもあります。

自分は文化系女子ではないけど、交際してきた女性は文化系女子ばかりなので、映画を通じて彼女たちが何を考えていたのか、どうしてあのとき怒っていたのか、泣いていたのか、気づかされるときがある。その意味で真魚氏の本は、私にとって過去の失敗を突きつける地獄巡りのようでもあった。ただ、そんなふがいない私にも優しく諭してくれる。「別れた相手に改めて何かをしてあげることはできない。だとしたら、そこで負った心の傷で成長し、次の恋人に以前はできなかった配慮ある愛し方をするしかない。傷つけてしまった当人には何もできず、次の恋人を幸せにするというのは妙なようだけれど、愛の流れというものは誰もがそうやって、次へ次へと渡していくしかない。そして次の恋愛では、前と同じ過ちを犯さないようにすればいい」。かつての恋人をふと思い出し、急に電話をかけて謝りたくなるときが、たまにある。そのたびにそれは所詮は自分のエゴでしかなくて、彼女たちは彼女たちの幸せを生きているはずだからと思いとどまる。積み重なっていく後悔と選ぶことのなかった人生を引きずりながら、それでも今の恋人に対しては少しはましな男になっているとおもいたいし、いまの毎日が最良の選択だったと信じるしかない。いつまでたってもうまく恋愛できている気がしない自分にとって、映画とおなじく勇気づけられる批評でした。

『キャリー』(ブライアン・デ・パルマ)

Carrie/1976/US

私が通っていた中高一貫の私立校では、中学までが男子校で、高校に上がると少数の女子が入り共学化した。私は高校進学後も男子クラスだったので、結局女子と会話ができたのは中高6年間で数えるほどしかなかった。こうした経験はその後の私の人生に少なからず影響したようにおもう。自分の性格を棚に上げるつもりもないし、責任を転嫁するわけでもないけど、女性と会話するのにはいまだ苦手意識がある。だけれどもっと厄介だったのは、同じ男性への不信感が身についてしまったことだった。3年間異性から隔絶していた男たちは急に女を意識して、洗面所で頻繁に髪の毛をセットしたり、制服をだらしなく着崩したりし始めた。女子部員の多い吹奏楽部の希望者が増加し、仲の良かったバスケ部員たちはマネージャーの女の子をめぐって仲間割れした。そうした同級生の姿は、率直に言って見苦しかった。私も人並みに女子に興味があったし、話をしてみたくもあったけど、こんなに醜く、あさましい「求愛競争」に加わるなら死んだほうがましとさえおもった。

だから、高校の夏休みにレンタルビデオで『キャリー』を見たときの胸がすくような快感は忘れられない。学校ではいじめられてばかりで特別あつかいされたことなんて一度もない。家ではキリスト教福音主義者の母親による息が詰まるような抑圧が待っている。そんなキャリー・ホワイトが一瞬だけつかみかけたささやかな青春の輝きも、クラスメートの心ないいたずらで無残に奪われてしまう。封じ込めていた力を解放して、キャリーはプロムを血祭りにする。血まみれで目を見開き、鮮やかな炎の背にしたキャリーが、うんざりするほど醜い学校空間に復讐する女神に見え、私は心のなかで快哉をさけんだ。

プロムは男女がつがいをつくり、最も魅力的なカップルをたたえる。こんなくだらない風習が日本にはなくてよかったと胸をなで下ろしたものだが、日本の高校だっておのおのの性的魅力や体験を、試し、比べ、競い合う理不尽な世界におもえる。デ・パルマは、まるで自然界の動物たちのようなきびしい「性の戦場」としてハイスクールを描いている。

バレーボールに興じる女子高生たちを俯瞰でとらえたカメラが、ひとりの少女へと近づいていく。おどおどとしたそぶりの少女は案の定しくじり、クラスメートからののしられる。あわれな主人公の境遇を示す短いオープニングシーン。続くセカンドショットのイメージもまた鮮烈だ。ピノ・ドナッジオの流麗な旋律にのせて、ロッカールームで着替える少女たちをスローモーションでとらえていく。シャワーの湯気の中から浮かび上がってくる裸の少女たち。ルノワールの絵画のように生々しい官能が画面に充満する。その奥でシャワーを浴びるキャリー・ホワイト(シシー・スペイセク)のからだは青白く貧相で、いかにも魅力に欠ける。だがキャリーのふとももを一筋の血がつたいおちたことで、彼女もまたきびしく、醜い「性の競争」に加わらなくてはならないことを告げる。自分の経血に取り乱したキャリーを、担任のコリンズ先生(ベティ・バックリー)が落ち着かせようとするが、カメラは先生の乳房をクローズアップし、2人の性的な対比を強調する。実際の役者は撮影時、2歳しか変わらなかったわけだが。

キャリーが初潮すら知らないほど性知識に乏しいのには理由がある。母親マーガレット・ホワイト(パイパー・ローリー)が女性の成長(性徴)を罪とみなし、まともな性教育をしてこなかったからだ。『ハスラー』(1961年、ロバート・ロッセン監督)から25年ぶりハリウッドに復帰したパイパー・ローリーはこの狂信的な母親役でふたたび話題をさらった。50年代にはダグラス・サーク監督のコメディ映画(『突然の花婿』『ぼくの彼女はどこ?』=いずれも1952年=)にも出演。ここでは逆に欲深い家族に翻弄される娘を演じている。マーガレットが自宅に戻る場面では古くなった「売り家」の看板が隣に立っていて、ホワイト家が人が地域から孤立していることをうかがわせる。

キャリーをいじめていたスー(エイミー・アーヴィング)は偶然、キャリーの特殊な家庭環境を知ることになる。反省し、ボーイフレンドのトミー・ロス(ウィリアム・カット)にキャリーをプロムに誘うように提案する。一方、いじめの主犯格だったクリス(ナンシー・アレン)はキャリーへの逆恨みを募らせ、ボーイフレンドのビリー・ノーラン(ジョン・トラボルタ)と共謀し、復讐計画を練る。デ・パルマは、映画の中のハイスクールを一種の女系社会として描く。男子は女子の命令にしたがう傀儡に過ぎない。

キャリーがトミーの招待を受け入れると、映画は学園青春ものへと大胆に舵を切る。たどたどしい手つきでグロスの色をためすキャリーの姿や、パーティーへ着ていく服を選ぶトミーたちの様子などの場面は、この映画がホラーであることをしばし忘れさせてくれる。トミーの友達がボンクラっぽいところもいいんだよね。いじめっ子側のノーマ(P・J・ソールズ)がトレードマークのキャップを律義にパーマ機の上にちょこんと載せているのもくすりとくる。

私が特に気に入っているのは、トミーとキャリーがプロム会場に到着した場面だ。緊張したキャリーは意を決して車のドアを開けるが、何かを思い出してすぐに閉じてしまう。祈るような面持ちで、じっと待っていると、運転席から回り込んだトミーが助手席のドアを開けてくれる。期待と不安が入り交じる乙女心をシシー・スぺイセクがみごとな演技で表現している。トミーが開けたドアはキャリーにとって長い間閉ざされていた他者への扉だ。あまり言いたくないけど、リメーク版『キャリー』(2013年、キンバリー・ピアーズ監督)にどうしても物足りなさがあるのは、こういうディテールなんだよなあ…。

それにしても驚嘆すべきはキャリーの変貌ぶりである。本当にプロムの会場で最も美しい女性に見える。はじめはスーの命令でいやいや付き合っていたトミーも、だんだんとキャリーに惹かれ、ダンスをしながらふたりはキスを交わす。甘くとろけるようなメロディときらきらしたライティング。ふたりの周囲をぐるぐると回るカメラはもちろんデ・パルマ監督が心酔する『めまい』(1958年、アルフレッド・ヒッチコック監督)へのオマージュだ。文字通りめくるめく幸福の瞬間に、このまま、映画が終わってしまえばいいのにとさえおもえる。

「ベスト・カップル」の投票用紙で自分たちの名前に印をつけるキャリー。クローズアップになった印は「十字架」として象徴的に映し出され、照明が赤く染まる。ここから画面も、音楽も、ふたたび恐怖映画に転調し、映画史に刻まれるクライマックスが幕を開ける。流れるようなカメラワークと計算し尽くした編集、俳優たちの立ち回りとドナッジオのスコアが絡み合い、突き進んでいく。この瞠目すべきシークエンスに、デ・パルマは撮影に2週間、編集に4週間をかけ、心血をそそいだ。「デ・パルマ・ギミック」とでも呼びたくなる精密機械のようなクライマックスの演出方法は、その後の彼の作品群に引き継がれていく。

ノーマが投票用紙を集め、ボーイフレンドとキスするふりをして、あらかじめ準備した別の投票用紙とすり替える。それを審査員の先生たちに手渡し、ステージ下に隠れたクリスとビリーに合図を送る。カメラがステージ裏に移動するとスーがやってきて会場をのぞきみる。今度はスーの手元にあるロープをたどってカメラが上昇し、ステージの上に仕掛けられたバケツをとらえる。司会の生徒がベストカップルの名前を読み上げると、カメラはバケツから、トミーとキャリーに視線を移す。この間はすべてが切れ目のないワンカット。巧妙かつ精緻なカメラワークが、逃れられないわなと重なり、切実さを増す。ステージ上で拍手喝さいをあび、幸せをかみしめるキャリー。「復讐のとき」を待ちわびてロープを握りしめるクリス。仕掛けに気がつくスー。会場にいるはずのないスーの姿をみとめ、不審がるコリンズ先生。それぞれの思惑と視線が編みこまれ、スローモーション映像とストリングスの演奏が、緊迫感を高めていく。

そして、ついにその瞬間が訪れる。血まみれになったキャリーの頭の中には「みんなの笑いものになる」という母親の予言がこだまし、さげすまれてきたみじめな記憶がフラッシュバックする。キャリーを思っていたコリンズ先生やスーも残酷なわなに貢献してしまった皮肉。デ・パルマお得意のスプリットスクリーンで皆殺しの地獄絵図が展開する。自動車でキャリーをひき殺そうとしたクリスとビリーも返り討ちにあい爆死。

呆然として家にたどり着いたキャリーはようやく正気に戻り、バスルームで血を洗いながら涙を流す。圧倒的な破壊の力を見せてもなお、彼女はか弱く、孤独な存在に過ぎない。悲劇はそれだけに終わらなかった。「ママの言う通りだった」と母親にすがりつくキャリーの背中に、マーガレットはナイフを突き立てる。母親もまた哀しい性の犠牲者であった。キャリーのテレキネシスではりつけにされ、聖セバスチャンの殉教よろしく快楽に身をふるわせながら絶命する。キャリーはそのなきがらを抱きしめ、今となってはたったひとつの居場所となってしまった懺悔室で心中するのだった…。

惨劇から唯一生き残ったスーがトラウマと罪悪感に苦しみ続けるところで物語は終わる。ラストのショッカー演出は『13日の金曜日』(1980年、ショーン・S・カニンガム監督)など多くのホラー映画で模倣された。当然、私も死ぬほどおびえた。でも単に驚いただけではないのだ。映画を見ながらすっかりキャリーと同じつもりでいた私が、この瞬間に気づかされた。私はキャリーのようないじめられっこではなかった。むしろその逆だったのだ。みなから無視され、からかわれ、さげすまれていたクラスメートを、私は助けなかった。一緒になって笑いもした。友達にねつ造ラブレターを送り付ける計画に加担したことさえある。にせのラブレターを受け取った彼が小躍りするのを見たとき、私は笑っていた。

プロム会場をつつむ業火に、私もまた焼かれるべきだった。そして悪夢にうなされるスーと同じく、取り返しのつかない過ちに苦しむべきだった。何度見たって映画の結末が変わらないように、私の後ろめたい青春もやり直すことはできない。できることは、この孤独な少女の物語をくり返し見ることだけ。そして、いつも思い出す。すべてが醜く、くだらなく見えた学校を。周囲を見下すことしかできなかったおろかな十代を。ひきょうな私が手を差し伸べなかった、今は名前も忘れてしまったキャリーたちを。

Good bye 2016

記録用にことしよく聞いたCDやトラックの振り返りを。もうなんかますますJPOPしか聞かない感じになってきました。

オフ・ザ・ウォール デラックス・エディション(初仕様付期間生産限定盤)(Blu-ray付)

- アーティスト: マイケル・ジャクソン

- 出版社/メーカー: SMJ

- 発売日: 2016/03/09

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (3件) を見る

いちばん聞いたアルバムは「Off The Wall」のリマスター。特典にチョークが付いてて困惑したが、ドキュメンタリーBlu-rayは最高だった。これまでのディスクはオリジナルの収録曲のあとにインタビュー音声などのボートラがくどくどとついていて邪魔だったのだけれど、今回は潔くオリジナルのまま収録。車の中で聞きやすくなりました。 続きを読む

『悪魔のいけにえ』(トビー・フーパー)

The Texas Chain Saw Massacre/1974/US

あまり怖いものが得意ではない恋人が『悪魔のいけにえ』の爆音上映に付き合ってくれた。「ほんとうに大丈夫?」と何度か念押ししていたけれど、見終わったあとは案の定青ざめた表情で「怒らないで聞いてほしいんだけど…苦手」と肩を落とした。そうだよなあ、そうなるよなあ。でもなんだかはっとさせられもした。くりかえし見ているうちに、すっかり忘れてしまっていたけれど、私も初めてこの映画を見たとき、安酒を飲み干したような激しい悪寒と吐き気に襲われたのだった。『悪魔のいけにえ』の今日的な評価とか映画史的な位置づけなど知ったこっちゃない人間の、ごくまっとうな反応に触れたことで、この映画がほんらい持っている「毒」を思い出した。

『悪魔のいけにえ』の魅力を伝えることは難しい。私も好きな映画について、へたくそなりに言語化しないと気が済まないたちだけど、不快な金切り声と野蛮な暴力が吹き荒れるこの映画を前に、お行儀のいいモラルやロジックは無効化してしまった。それなのに、この映画が心に残した傷跡は、いつまでもズキズキとうずき、うみとなり、そのうちかけがえのない映画体験に変わっていた。

酷暑につつまれた真夏のテキサスで、何者かが墓を暴き、遺体でオブジェをつくる異常な事件が頻発していた。太陽の表面爆発をとらえたタイトルバックにラジオのニュース音声が重なる。石油施設の爆発、蔓延する伝染病、若者の自殺、警官への暴行…といやなニュースばかりが報じられる。焼けつくようなアスファルトの上でアルマジロが野垂れ死に、そのうしろを一台のバンが通り過ぎていく。あまりの暑さにアメリカ全体に狂気と暴力が充満しているような強烈なオープニングで、『悪魔のいけにえ』は幕を開ける。泥沼化するベトナム戦争を背景に、じっさいこの時期のアメリカには狂気と暴力が吹き荒れていた、と私はおもう。

バンには、サリー、ジェリー、フランクリン、カーク、パムの4人の若者が乗り組み、かつてサリーが住んでいた家へと向かっている。サリーとジェリー、カークとパムは恋人同士で、車いすに乗ったフランクリンはサリーの兄(弟)だ。ハイウェイの脇には、牛を殺し、食肉へと加工する工場が建っていた。屠られる牛たちの糞尿とよだれ。まがまがしい「死のにおい」がバンのなかに侵食してきたとき、若者たちは泥沼のような悪夢にはまりこんでいく。きちがいじみたヒッチハイカーに遭遇し、ガソリンが尽き、川の水は涸れ、不自由な巨体を持て余したフランクリンが不満をたれながす。暑さと渇きが画面をむしばみ、じりじりとした苛立ちが募っていく。

16ミリフィルムの粒子の粗い画面から、一見してプリミティブで粗削りな印象があるが、くり返し見ていると、その編集や音響設計は細部まで計算し尽くされていることに気がつく。『悪魔のいけにえ』には若きフーパーの才能と心血がほとばしっているが、決して若さと勢いだけで作られたわけではないようにおもう。レザーフェイスの初登場シーンは、撮影、編集におけるフーパーの天才が味わえる名場面だ。極限まで煮詰めた狂気と暴力が一気に噴き出し、映画は加速度的にドライブしていく。

ガソリンを譲ってもらうため、カークとパムは白い家を訪ねる。うなりを上げる自家発電機、木にぶらさげられた奇妙なオブジェ、乾いた音を立てて転がり落ちる人の歯。カークが玄関から中をのぞくと、奥の部屋の壁に牛の頭蓋骨が飾られている。平凡な家のすきまから、完全にヤバいものがだだ漏れている。観客からすれば、もう明らかに「入っちゃダメ」って感じがしてる。それなのにカークは家の中に足を踏み入れてしまう。廊下でつまづいたとき、ほんとうに突然、なんの脈絡もなく「やつ」が登場する。画面がカークの主観ショットに切り替わり、カメラは肉屋のエプロンを身に着けた大男をゆっくりと見上げる。映画史を代表する殺人鬼、レザーフェイスのお出ましだ。次の瞬間、まるで牛をたたき殺すようなすみやかさで、カークの脳天にハンマーが振り下ろされる。昏倒し、けいれんを起こすカークに、これまた冷静な手つきでとどめの一撃を食らわせる。この身もふたもない手際のよさ。人を殺すというより、ものを壊すような即物性に慄きながら、私たちは理解する。ああ、この大男にとって私たちは人間ではなくて、一匹の動物…屠られる肉塊にすぎないのだな、と。

パムもまた「魔の家」へと引き寄せられていく。ブランコの下をくぐりぬけ、パムの背中を追い続けるカメラが、夏空と白い家を映し出す。劇中でもっとも恐ろしく、美しいショットのひとつだ。私たちもまた、この家の磁場から逃れられない…そんな気持ちにさせるし、まるで家の方からこちらに迫ってくるようにも見える。もはや抜けるような夏の空も、牧歌的な白い家も、つい数分前とは違ってまがまがしいものに変わっている。家に足を踏み入れたパムは、おびただしい人や動物の骨でつくられた異常な芸術作品を目にする。美術のロバート・A・バーンズが作り上げたこの部屋は、おぞましくも独自の美意識を感じさせる。吐き気におそわれたパムはすぐさまレザーフェイスにつかまり、またもや家畜のように食肉用のフックに吊るされる。そして目の前では恋人がチェーンソーで解体されている。『悪魔のいけにえ』には鮮血や切り株といった直接的なゴア表現はほとんどないが、見る者の痛覚は刺激される。「見せない効果」を熟知した恐怖映画の正統なマナーが貫かれているんですよね。

夕暮れ時にはジェリーが白い家を訪ね、レザーフェイスの犠牲になる。ジェリーを撲殺したあと、窓際に座って頭を抱えるレザーフェイス。あきらかに途方に暮れていて、「なんで俺がこんな目に」とでも言わんばかりだ。レザーフェイスの意外な臆病さが垣間見えて、映画全体も奇妙なユーモアを帯び始める。この場面を契機として、物語の主役は5人の若者たちから、得体の知れない殺人一家にシフトしていく。じっさいすぐ後にフランクリンもあっけなくレザーフェイスに殺され、以降サリーはほぼ最後まで絶叫し、逃げ回っているだけだからだ。

反対にはじめは狂った異物でしかなかったレザーフェイスやヒッチハイカーは、彼らなりの倫理観や哲学、常識の中で生きていることが明らかになってくる。レザーフェイスはサリーの絶叫にびっくりしたり、ドアを壊したことを兄のコックに叱られたりと、ほとんど臆病者のようだ。人皮マスクや服装も、肉屋スタイルだけではなくて、料理をするときは母親風、食事をするときはスーツといった具合に、彼なりのこだわりをうかがわせる。フランクリンが使っていた車いすが、きれいに畳まれてキッチンに置かれているのもいい。「レザーフェイスが片付けたのかなあ」と想像するとなんだかほっこりした気持ちになる。『悪魔のいけにえ』が今も色あせない魅力を放っているのは、レザーフェイスをはじめとする狂った殺人一家が、愛すべき人間くささをまとっているからではないか。

細かいしぐさやせりふ、小道具から一家の「人間性」がのぞき、こわいと同時に、そこはかとなく可笑しい。この映画をコメディとして見る人もいるとおもうし、じっさい作り手も意図して笑いの要素を取り入れていた。映画はどんどん悪ノリを増し、恐怖と笑いがせめぎあう狂ったパーティーへとなだれ込んでいく。切り傷からサリーの血をチュウチュウと吸いながら爺様が軽快に踊りだす。気絶したサリーが目を覚ますと、今度は干し首のランプやニワトリの頭で飾られたテーブルで一家が食事しているという、さらに狂った光景が広がっていた。ふたたび絶叫するサリーと歓喜の声を上げる一家…見ているこっちがおかしくなってきそうだ。サリーの目の前にはごていねいに食器が並べられている。レザーフェイスが準備したのかな、と想像できてやっぱりちょっと笑える。

隙を突いて逃げ出したサリーが、窓を突き破り、ついに家の外に脱出する…!文字どおり目が覚めるような鮮烈な場面転換。夜は明けて、悪夢は終わろうとしている。サリーを追ってきたヒッチハイカーはトレーラーに豪快に轢殺され、レザーフェイスはチェーンソーで自分の太ももを切って悲鳴を上げる。命からがらに逃れた血まみれのサリーは、けたけたと高らかに笑う。彼女もまた一家の狂気にからめとられてしまったのだろうか。そして、映画史に刻まれるラストシーンがくる。朝日をバックにチェーンソーを振り回しながら踊るレザーフェイスを映し、画面が唐突に暗転。ようやく訪れた暗闇と静寂の中で、私たちは安堵のため息をつく。だけれど、83分で脳裏に焼き付いた悪夢からは、もう逃れることができない。